Geräte:

Tropftrichter

Messzylinder

Kristallisierschale

Bechergläser

Standkolben 250 ml

Heizplatte

Destillationsapparatur

Chemikalien:

Kaliumiodid

Schwefelsäure

Wasserstoffperoxid

Ethylacetat

Kaliumsulfat

Iod

Kaliumhydrogensulfat

Hinweis:

Zum Entfernen von Iodflecken sollte immer eine Lösung von Natriumthiosulfat oder - in meinem Fall - Natriumdisulfit bereit stehen.

Durchführung:

Es werden 49g (0,295 mol) Kaliumiodid abgewogen und in ein 400ml Becherglas gegeben. Dazu gibt man 50ml destilliertes Wasser. Außerdem bereitet man eine Lösung aus 8ml (0,150 mol) konzentrierter (96 oder 98%) Schwefelsäure auf 80ml destilliertes Wasser.1

Nun füllt man die KI-Lösung auf etwa 250ml auf, gibt die Schwefelsäure in einen Tropftrichter und rührt die Kaliumiodid-Lösung.

Man lässt unter ständigem Rühren langsam die Schwefelsäure zutropfen. Danach wird der Tropftrichter kurz ausgewaschen und anschließend mit 43ml 12%-igem (0,152 mol) Wasserstoffperoxid (oder einer anderen Konzentration mit stöchiometrischer Menge) befüllt. Am besten jetzt den Rührfisch wieder entfernen. Beim Zutropfen des Wasserstoffperoxids färbt sich die Lösung erst rot, wird dann braun und - je mehr man zugibt - schließlich fast schwarz.

Man rührt mit einem Glasstab gut durch und lässt das Iod absetzen (Iod hat aufgrund seines unpolaren Charakters eine nur geringe Löslichkeit in Wasser).

Es wird vorsichtig abdekantiert und der Rückstand zweimal mit 50ml destilliertem Wasser ausgewaschen.

Das dekantierte Lösung (ungefähr 350 ml) wird zur Seite gestellt (weitere Prozedur siehe "Aufarbeitung der Lösung") und das Iod kurz mit Küchenpapier abgepresst.

Nachdem das Iod einigermaßen trocken ist, wird es in ein 400 ml Becherglas gegeben und auf dieses Becherglas ein 250 ml Standkolben mit Wasser gestellt.

Man erhitzt, bis Sublimation eintritt (zu erkennen an tiefvioletten Dämpfen). Das Produkt resublimiert am kalten Standkolben, der nach Abkühlen mit dem sublimierten Iod herausgenommen werden kann. Wie auf dem Bild unten zu sehen resublimiert auch etwas Iod an den Wänden des Becherglases. Man kann dann entweder mit einem kleinen Brenner etwas von der Seite erhitzen oder den Belag für den nächsten Durchgang abkratzen. Aufgrund der Menge des Iods empfiehlt es sich, die erste Sublimation in zwei oder drei Teile aufzuspalten, bei zu großer Menge fallen sonst immer wieder resublimierte Kristalle zurück auf den Boden.

Es wird noch mal sublimiert, um die Reinheit zu maximieren. Man erhält Iod in schwarz-silbernen Plättchen. Trotz des Abpressens war mein Iod noch merklich feucht.

Das gereinigte Iod wird nun unter konzentrierter Schwefelsäure zusammengeschmolzen. Das hat außerdem den Vorteil, dass das Iod getrocknet wird.

Es empfiehlt sich, die erhaltene Iodplatte noch einmal zu sublimieren, um eingeschlossene Schwefelsäure loszuwerden (Vorsicht mit heißer konzentrierter Schwefelsäure!).

Aufarbeitung der Lösung:

In einem Tropf- oder Scheidetrichter werden je 60 ml der übrig gebliebenen Lösung mit 40 ml Ethylacetat überschichtet und kräftig geschüttelt.

Die organische Phase färbt sich dunkel und die wässrige hellt sich auf.

Alle wässrigen Phasen werden abgetrennt und nach Reduktion mit Natriumthiosulfat oder Natriumdisulfit in den Ausguss gegeben. Man vereinigt die organischen Phasen und destilliert einen Gutteil des Ethylacetats ab.2

Die im Sumpf verbliebene Flüssigkeit wird in ein 100 ml Becherglas überführt und bei 80°C auf dem Wasserbad eingedampft.

Wenn die Lösung stößt oder sich Ioddämpfe bilden, überführt man in eine Kristallisierschale und lässt dort das restliche Ethylacetat verdampfen. Der Rückstand wird wie oben beschrieben doppelt sublimiert und zum restlichen Produkt gegeben.

Ausbeute: 17,3 g (90,6% der Theorie)

Entsorgung:

Alle iodhaltigen Lösungen werden (mittels Thiosulfat- oder Disulfitlösung) reduziert und in den Ausguss gegeben. Geräte ausspülen nicht vergessen!

Die konzentrierte Schwefelsäure, die man zum Schmelzen benutzt hat, gibt man vorsichtig in ein großes Becherglas mit Wasser (und Natriumthiosulfat/Natriumdisulfit). Danach kann sie ebenfalls in den Ausguss entsorgt werden. Besser ist, sie wiederzuverwenden oder zu neutralisieren.

Erklärung:

Die Schwefelsäure setzt aus Kaliumiodid Iodwasserstoff frei, der sich sehr gut in Wasser löst und vom Wasserstoffperoxid zu Iod oxidiert wird.

2 KI(aq) + H2SO4(aq) → K2SO4(aq) + 2 HI(aq)

2 HI(aq) + H2O2(aq) → 2 H2O + I2(s)

Die Reinigung des Iods basiert darauf, dass Iod bei Normaldruck und erhöhter Temperatur vom Feststoff direkt in die Gasphase übergeht und umgekehrt. Dadurch kann es unproblematisch von Verunreinigungen abgetrennt werden.

Das überstehende Lösung wurde mit Ethylacetat behandelt, in dem das Iod besser löslich ist als in Wasser. Daher geht es in die organische Phase über und kann vom Wasser abgetrennt werden.

Abdekantieren reicht hier nicht, um eine akzeptable Ausbeute zu erreichen! Iod ist in Iodid-Lösung besser löslich als in Wasser und fällt daher nicht quantitativ aus! 10 der 17g Ausbeute waren tatsächlich noch in Lösung!

Anmerkungen:

1 Die Schwefelsäure scheint unrein gewesen zu sein (war vor dem Mischen farblos). Das ist aber nicht besonders schlimm, das Iod wird später gereinigt.

2 Das Ethylacetat kann wiederverwendet oder aufgereinigt werden (Trocknung, Destillation).

Verweis:

Die Methode, Iod unter Schwefelsäure zu schmelzen, stammt aus einem Post Stefans auf Versuchschemie

Bilder:

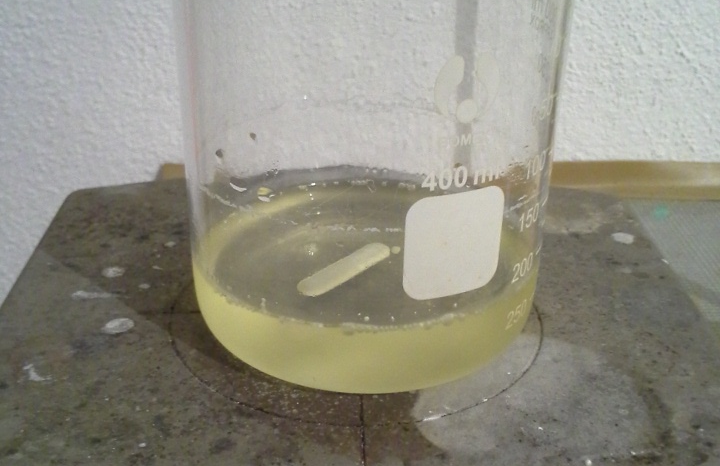

Die Kaliumiodid-Lösung

Nach Zugabe einer kleinen Menge Wasserstoffperoxid

Das Iod auf dem Filter

Bei der Sublimation

Das sublimierte Produkt

Das Schmelzen unter Konz. Schwefelsäure

fertige Iodplatte

oben die EtAc-Schicht, unten die wässrige Lösung (vor dem Schütteln)

Interessant ist an diesem Bild, dass sich Iod in geringen Konzentrationen mit roter und nicht brauner (Quelle: seilnacht) Farbe in Ethylacetat löst.

oben ist das Iod in EtAc gelöst, die wässrige Phase nur noch leicht gelblich