Die Oberflächenspannung ist eine Kraft, die an der Oberfläche einer Flüssigkeit lokalisiert ist und parallel zur Flüssigkeitsoberfläche wirkt. Die Ursache ihres Entstehens kann man sich dadurch vorstellen, dass die Moleküle im "Bulk" einer Flüssigkeit in allen Raumrichtungen gleichen Kräften ausgesetzt sind, während die Moleküle an der Oberfläche in einer asymmetrischen Situation sind. Um die fehlenden vertikalen Kräfte auszugleichen, kommt es zu horizontalen Kräften. Die Einheit der Oberflächenspannung ist N/m, meist findet man Angaben in mN/m, gleichbedeutend damit sind die Angaben in der veralteten Einheit "dyn/cm".

Das Ergebnis dieser Kräfte ist, das sich Flüssigkeiten immer auf die kleinste mögliche Tropfenform zusammenziehen. Die Größe eines Tropfens der aus einer Öffnung austritt und abreißt, ist dabei vom Gleichgewicht zwischen der jeweiligen Oberflächenspannung (bzw auch Grenzflächenspannung zum Material der Öffnung), der Gravitationskraft (letztendlich hier: Dichte der Flüssigkeit) und dem Durchmesser der Öffnung abhängig. Je größer die Oberflächenspannung, desto größer der Tropfen; je kleiner die Öffnung, desto kleiner der Tropfen.

Die praktischen Auswirkungen der Oberflächenspannung finden sich in vielen Bereichen, nicht nur bei den Tensiden - sei es das Zerstäuben einer Flüssigkeit oder wenn es um das tropfenweise Dosieren geht. Speziell bei der Titration kann die Tropfengröße für die erzielbare Genauigkeit von Bedeutung sein. Auch wenn es darum geht ob eine Flüssigkeitssäule in einer Pipette bleibt oder dazu neigt unkontrolliert auszufließen, spielt die Oberflächenspannung eine große Rolle. Letztendlich gibt es auch einen weiteren interessanten Zusammenhang: nach der Eötvösschen Regel hängt die Oberflächenspannung linear von der Temperatur ab und beträgt am kritischen Punkt null. Damit lässt sich der kritische Punkt einer Flüssigkeit aus der Messung der Oberflächenspannung errechnen. Weiters kann aus der Veränderung der Oberflächenspannung mit der Konzentration einer oberflächenaktiven Substanz auf deren Anreicherung in der Oberfläche und in weiterer Folge aus dem Erreichen der Sättigung (sog. kritische Mizellenbildungskonzentration) auf den Platzbedarf (die Größe) von Molekülen geschlossen werden.[2, 3]

Zur Messung der Oberflächenspannung gibt es verschiedene Methoden: die Platten-, Bügel- oder Ringmethode messen direkt die mechanische Kraft die zum Herausziehen eines Objekts aus der Flüssigkeit gegen den Widerstand der Oberflächenkräfte erforderlich ist. Dafür sind jedoch relativ sensible mechanische Apparaturen mit feinen Waagen und Manipulationshilfen erforderlich um die Kraft zum Zeitpunkt des Abrisses genau zu messen. Eine interessante Methode ist die Kontaktwinkelmethode[4] bei der der Winkel den die Oberfläche einzelner Tropfen mit einem Substrat bildet gemessen und daraus auf die Oberflächen- bzw. Grenzflächenspannung rückgeschlossen werden kann - größter Vorteil dabei ist eine gute digitale Auswertbarkeit auf Basis von Bildern der Tropfen.

Die sicher einfachste Messmethode ist die sogenannte Tropfen-Volumen-Methode[1] oder die Stalagmometer-Methode. Beide machen grundsätzlich das gleiche, bei ersterer ermittelt man, in wie viele Tropfen sich ein bestimmtes Volumen teilt, bei zweiterer ermittelt man welches Volumen eine bestimmte Tropfenzahl hat. Dafür ist nicht unbedingt ein kompliziertes oder spezielles Gerät erforderlich, mit einer Spritze und Kanüle sowie einer Analysenwaage sind bereits sehr genaue Messungen möglich. Im Prinzip könnte man dafür auch eine Bürette einsetzen, allerdings ist dabei wegen des Totvolumens zwischen Skala und Hahn deutlich mehr Probe erforderlich, außerdem ist die volumetrische Messung deutlich ungenauer als eine Wägung. Vorteil wäre allenfalls dass man mit dem Hahn einen konstanteren Tropfen-Rhythmus einstellen könnte als das mit dem manuellen Drücken der Spritze möglich ist, auch Temperatureffekte durch die Erwärmung der Flüssigkeit in der Hand würden so minimiert.

Geräte:

Spritze mit Kanüle (G 27, o.d. = 0,40 mm, i.d. = 0,22 mm, stumpf)

kleine Reagenzgläser, Analysenwaage

Chemikalien:

Diethylether

abs. Ethanol

Dimethylformamid

Ethylenglycol

Wasser

Durchführung:

Eine Spritze und dazu passende Kanüle werden mehrfach gut mit dest. Wasser und diversen Lösungsmitteln gespült und anschließend gut getrocknet. Da die medizinischen Produkte von der Produktion her evtl. mit oberflächenaktiven Substanzen verunreinigt sind oder sogar damit imprägniert sind, kann es bei fabriksneuen Teilen frisch aus der sterilen Verpackung zu merklichen Abweichungen der Messwerte kommen - so eine Vorbehandlung ist daher unbedingt erforderlich.

Die Messung erfolgt dann indem man ca. 1-2 ml der zu messenden Flüssigkeit in die Spritze aufsaugt, sie äußerlich gründlich abtrocknet und auf der Analysenwaage auswiegt.

Dann werden 30 Tropfen der Flüssigkeit langsam in ein bereitstehendes Reagenzglas gedrückt, dabei sollten die einzelnen Tropfen etwa in einem Abstand von 5 - 15 sec fallen. Drückt man die Tropfen zu schnell, dann kann es ebenfalls zu Fehlmessungen kommen da die Oberfläche erst "altern" muss um in einem Gleichgewichtszustand zu sein. Das betrifft aber vor allem Lösungen von Tensiden. Drückt man zu langsam, dann könnten Verdunstungseffekte ebenfalls störende Fehler verursachen. Enbenfalls wichtig ist, dass man die Spritze am besten mit beiden Händen vorsichtig so hält, dass die Erwärmung des Inhalts durch die Hand nur minimal ist. Nachdem die 30 Tropfen abgegeben wurden, wird die Spritze erneut gewogen und die Differenz errechnet, daraus wiederum ergibt sich das Gewicht pro Tropfen.

30 Tropfen war in dem Fall eine willkürlich gewählte Menge - einerseits ist die Anzahl so groß dass die statistischen Schwankungen zwischen den einzelnen Tropfen sich schon gut herausmitteln sollten, andererseits ergab sich damit ein auf der Analysenwaage vernünftig messbarer Gewichtsunterschied von ca 60 mg (Diethylether) bis ca 200 mg (Wasser). Die Messungen wurden jeweils 4 x wiederholt, die Standardabweichung der Messungen zueinander betrug dabei typisch ca 1%, nur bei Diethylether war sie mit 3,3% etwas höher.

Bei der Wahl der Kanüle wurde bewusst eine stumpfe Kanüle und ein möglichst kleiner Durchmesser angesetzt um möglichst reproduzierbare Bedingungen zu haben. Die größeren Tropfen bei größerem Kanülendurchmesser neigen stärker zum Schwingen durch das unvermeidliche Wackeln mit der Hand, dadurch würde das Abreißverhalten weniger reproduzierbar. Ebenso ist zu befürchten, dass spitze Kanülen mit ihrem Lanzett-Schliff ein nicht reproduzierbares Abrissverhalten über die Spitze verursachen.

Verdunstungseffekte von bereits abgezählten Tropfen im Glas spielen keine Rolle als Fehlerquelle da die Wägung immer nur über die aus der Spritze abgegebene Menge erfolgt. Auch sehr leicht flüchtige Substanzen wie Diethylether können so ohne nennenswerten Fehler gemessen werden.

Entsorgung:

Die benutzen Lösungsmittel sind nach Gebrauch bei sauberem Arbeiten nicht kontaminiert und können grundsätzlich in die Vorratsgefäße zurückgegeben werden. Sollte das nicht gewünscht sein, so erfolgt die Entsorgung über die halogenfreien organischen Lösungsmittel.

Erklärung:

Der mathematische Zusammenhang zu dieser Methode lautet:

darin bedetuet:

Hat man mit Stoffen bekannter Oberflächenspannung einmal den Proportionalitätsfaktor f des benutzten Geräts ermittelt, so können damit beliebige andere Stoffe gemessen werden. Das würde jedoch erfordern, dass die Gerade einen Durchgang durch den Nullpunkt hat - in der Praxis ist das nur bedingt genau gegeben. Der Tropfen reißt nicht nur von der zylindrischen Flüssigkeitssäule ab, sondern er haftet auch an der ringförmigen Stirnfläche der stumpfen Kanüle. Durch Adhäsionskräfte an dieser nicht infinitesimal schmalen Austrittsöffnung kommt es daher zu einer etwas stärkeren "Haftung" bzw einem etwas verspäteten Abreißen des Tropfens. Dieser Effekt ist bei so schmalen Kanülen (Verhältnis Innendurchmesser zu Außendurchmesser 22:40) bereits sehr merklich. Ein Tropfen einer Flüssigkeit mit Oberflächenspannung 0 würde also nicht 0 Masse sondern immer noch eine endlich kleine Masse haben.

Daher ist es zu empfehlen das Tropfengewicht von zwei oder mehr bekannten Referenzsubstanzen aufzunehmen, dann ergibt sich daraus eine Kalibrationsgerade die über den gesamten Bereich linear ist. Entlang dieser Kalibrationsgerade kann die Oberflächenspannung anderer Substanzen mit sehr großer Genauigkeit abgelesen werden.

Für diesen Versuch wurde das Tropfengewicht von 5 Substanzen ermittelt: Diethylether, abs. Ethanol, Dimethylformamid, Ethylenglycol und Wasser. Diese decken einen sehr großen Bereich an Oberflächenspannungen von 16,5 bis 72,4 mN/m ab. Die Grafik und die Regressionsgerade zeigen schön wie genau die einzelnen Messpunkte auf einer Geraden liegen. Lediglich der fehlende Nulldurchgang der Geraden zeigt die realen Abweichungen von der Theorie auf; für praktische Messungen ist das aber bedeutungslos.

Bilder:

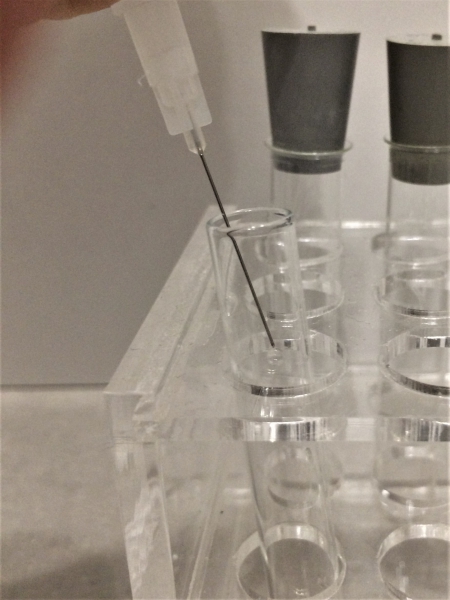

Tropfen für Tropfen fällt aus der Kanüle langsam in das Reagenzglas, dabei darf er natürlich die Wand nicht berühren

Gemessene Kalibrationsgerade - ein fast perfekter linearer Zusammenhang

Literatur:

[1] E Kocsis; Periodica Polytechnica Chemical Engineering, (1982), 26(2), p.105-110

[2] K N Gascon, S J Weinstein, M G Antoniades; J. Chem. Educ. (2019), 96 (2), p.342-347

[3] E F Meyer, G M Wyshei; J. Chem. Educ. (1986), 63 (11), p.996-997

[4] M.Y. Alkawareek et.al.; J. Chem. Educ. (2018), 95 (12), p.2227-2232